Способы прокладки трубопроводов тепловых сетей. Выбор способа прокладки тепловых сетей

Выбор способа прокладки тепловых сетей

Устройство систем теплоснабжения

Тепловые сети по способу прокладки подразделяются на подземные и надземные (воздушные) системы трубопроводов.

Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей выполняется:

1. В каналах непроходного и полупроходного поперечного сечения;

Наиболее простой и легко выполнимой конструкцией непроходных каналов являются каналы прямоугольного сечения из сборных бетонных стеновых блоков и железобетонных плит перекрытия (рис. 1).

Рис. 1. Канал из сборных железобетонных плит и бетонных стеновых блоков:

1 - плита перекрытия; 2 - стеновой блок; 3 - гидроизоляция; 4 - цементный раствор; 5 - плита днища

Работы по сборке канала ведутся одновременно с монтажом трубопроводов. Прежде всего, в открытой траншее выполняется дно канала из бетона. После монтажа и изоляции трубопроводов устанавливают стеновые блоки, а затем укладывают плиты перекрытия. Данная конструкция каналов является шарнирной, устойчивость ее обеспечивается хорошим качеством засыпки и утрамбовки пазух за стенками (одновременно с двух сторон). Скользящие опоры трубопроводов, прокладываемых в каналах, устанавливаются на железобетонных подушках, укладываемых на дно по слою цементного раствора. Конструкция сборных каналов приведена в типовой серии ТС-01-01, а также в альбоме Мосэнергопроекта и может быть применена для прокладки трубопроводов диаметром 50 - 400 мм в непросадочных грунтах.

Институтом «Мосинжпроект» разработана конструкция сводчатых каналов из сборного железобетона для тепловых сетей диаметрами 50 - 500 мм (рис. 2).

Рис. 2 Канал из железобетонных сводов:

1 - железобетонный свод; 2 - гидроизоляция; 3 - железобетонная плита днища

Пролеты сводов составляют 1; 1,42; 1,8 и 2,2 м. Длина элементов сводов 2,95 м. Элементы свода устанавливаются на опорную раму, которая является затяжкой свода. Это позволяет рассчитывать свод как распорную конструкцию. Сводчатые каналы нашли применение в строительстве тепловых сетей многих городов. По расходу материалов сводчатые железобетонные каналы экономичней каналов прямоугольного сечения.

Институтом «Мосэнергопроект» разработана конструкция каналов для прокладки трубопроводов среднего и большого диаметров (400 - 1200 мм), собираемых из железобетонных стеновых блоков тавровой формы, ребристых плит перекрытия и плоских плит днища (рис. 3).

Рис. 3 Канал из железобетонных тавровых стеновых блоков, ребристых плит перекрытия и плит днища с односторонним дренажем из керамзитобетонных трубофильтров:

1 - тавровый стеновой блок; 2 - ребристая плита перекрытия; 3 - плита днища; 4 - трубофильтр; 5 - песок крупнозернистый

Конструкция обладает большей устойчивостью за счет увеличения размеров основания стеновых блоков и устройства зубьев или подрезки на концах плит перекрытия, что обеспечивает передачу горизонтального давления от верха стеновых блоков на плиту перекрытия. Дно каналов выполняется из плоских железобетонных плит, имеющих по концам подрезку для установки основания стеновых блоков, которая устраняет смещение блоков внутрь канала при боковом давлении грунта.

Монтаж трубопроводов и их теплоизоляция выполняются в открытой траншее после укладки плит днища. Стеновые блоки устанавливаются на днище по слою цементного раствора, а поверх стеновых блоков также на цементном растворе укладываются плиты перекрытия. При прокладке каналов в условиях мокрых грунтов устраивается попутный трубчатый дренаж (односторонний или двухсторонний), а в ряде случаев - оклеенная гидроизоляция днища и стенок. Оклеенная гидроизоляция перекрытия выполняется во всех случаях.

Широкое применение в строительстве двухтрубных водяных тепловых сетей нашли сборные каналы серии МКЛ, разработанные институтом «Мосинжпроект» для теплопроводов диаметром от 50 до 1400 мм. Каналы выполняются из двух сборных железобетонных элементов: верхней рамы и плиты днища (рис. 4).

Рис. 4 Канал рамной конструкции (серии МКЛ):

1 - железобетонная рамная секция; 2 - железобетонная плита днища; 3 - опорная подушка скользящей опоры; 4 - песчаная подготовка; 5 - бетонная подготовка; 6- гидроизоляция

Строительство тепловых сетей с применением этой конструкции каналов ведется в обычной последовательности: на песчаную подготовку, выполненную по дну траншеи, укладывают плиты днища с заделкой швов цементным раствором; на дно канала устанавливают на цементном растворе опорные подушки скользящих опор, производят монтаж и изолирование трубопроводов, после чего устанавливают рамные элементы перекрытия канала. Стыковые соединения элементов днища и перекрытия (типа «паз - гребень») заполняют цементным раствором или герметизирующими мастиками и эластичными прокладками. В зависимости от гидрогеологических условий трассы наружные поверхности канала защищают гидроизоляцией. При наличии грунтовых вод или глинистых грунтов устраивают попутные дренажи.

На рис. 5 приведена конструкция полупроходного канала круглого сечения. В таких каналах могут быть проложены теплопроводы диаметром до 600 мм.

Рис.5 Канал круглого сечения из железобетонных труб (полупроходной):

1- трубопроводы; 2 - железобетонная труба; 3 - опорная подушка; 4 - бетонный пол

Серия 3.006-2 «Типовые конструкции и детали зданий и сооружений» содержит рабочие чертежи сборных железобетонных каналов и туннелей из лотковых элементов, разработанных Харьковским институтом «Промстройниипроект». Конструкции предназначены для прокладки трубопроводов различного назначения, электрокабелей и электрошин. К каналам отнесены подземные сооружения при высоте до 1500 мм включительно, а к туннелям - при высоте 1800 мм и более.

Каналы по конструктивному решению различны и запроектированы трех марок: КЛ, КЛп и КЛс (рис. 6).

Рис. 4.12. Каналы лотковые серии 3.006-2 (габаритные схемы):

а - марка КЛ; б - марка КЛп; в - марка КЛс

Каналы марки КЛ собираются из лотковых элементов, перекрываемых плоскими съемными плитами, каналы марки КЛп - из лотковых элементов, опирающихся на плиты, каналы марки КЛс - из нижних и верхних лотковых элементов, соединяемых с помощью коротышей из швеллеров, которые закладываются в продольные швы.

Большие неудобства создаются при выполнении подвесной теплоизоляции на трубопроводах, уложенных в лотковых каналах, когда необходимо наносить основной и покровный слой при наличии стенок. Особенно это относится к выполнению теплоизоляции в нижней части изолируемых труб. Некачественное выполнение теплоизоляции в ее нижней части создает предпосылки для разрушения всей конструкции теплоизоляции и коррозионных повреждений трубопроводов, поскольку эта часть постоянно увлажняется при подтапливании дна канала грунтовыми или случайными водами. Вследствие этого возрастают тепловые потери и возникают местные очаги коррозии стальных труб.

Конструкция каналов и туннелей марки КЛс не только не отвечает требованиям выполнения монтажно-сварочных и теплоизоляционных работ, но и не обеспечивает условий прочности и плотности сооружения в целом. Стендовое испытание этой конструкции выявило повреждаемость шарнирных стыковых соединений при одностороннем действии горизонтальной временной нагрузки. Это указывает на возможность разрушения каналов и туннелей при реальном воздействии на них транспортных нагрузок (в местах пересечения железных и автомобильных дорог). Неприемлемым является соединение верхнего и нижнего лотковых элементов при помощи укладки обрезков швеллеров, защита которых от коррозии практически не может быть выполнена в тяжелых температурно-влажностных условиях среды подземных конструкций тепловых сетей. Установлена нецелесообразность применения металлических закладных и других деталей в строительных конструкциях тепловых сетей, подверженных быстрому коррозионному разрушению.

Рассмотренная выше конструкция рамных каналов (серии МКЛ) охватывает все диаметры тепловых сетей при восьми габаритных схемах, выбранных исходя из диаметра прокладываемых трубопроводов, что обеспечивает их экономичность, облегчает заводское серийное изготовление железобетонных элементов и снижает затрату металла на изготовление форм.

2. В туннелях (проходных каналах) высотой 2 м и более, в общих коллекторах для совместной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения; во внутриквартальных коллекторах, в технических подпольях и коридорах;

Наибольшее применение в строительстве туннелей и коллекторов получили конструкции сборных железобетонных коллекторов, разработанные институтом «Мосинжпроект», рабочие чертежи которых приведены в серии альбомов (РК 1101-70, РК 1102-75). Конструкции вошли в Каталог унифицированных индустриальных изделий и предназначены для сооружения городских и внутриквартальных коллекторов открытым способом.

Рис. 7. Габаритные схемы коллекторов (Мосинжпроект):

а - из объемных секций; б - из отдельных элементов

Строительная конструкция коллектора из объемных секций состоит из рамных цельноформованных элементов, монтируемых на подготовке из монолитного бетона (рис. 8).

Рис. 4.14. Коллектор из объемных секций:

1 - объемная секция; 2 - гидроизоляция оклеечная; 3 - цементный слой; 4 - защитный слой из бетона; 5 - асбоцементная плита; 6 - гидроизоляция оклеечная стен и днища; 7 - бетонная подготовка; 8 - песчаное основание; 9 - асфальт; 10 - цементный раствор

Коллектор из отдельных железобетонных элементов монтируется из стеновых блоков L-образной формы, плит перекрытия и днища (рис. 9).

Рис. 9. Коллектор из отдельных железобетонных элементов:

1 - плита днища; 2 - L-образный стеновой блок; 3 - ребристая плита перекрытия; 4 - гидроизоляция оклеечная; 5 - цементный выравнивающий слой; б - защитный слой из бетона; 7 - асбоцементная плита; 8 - бетонная подготовка; 9 - замоноличивание бетоном В25; 10 - песок; 11 - асфальт

Связь между плитами днища и стеновыми блоками обеспечивается за счет петлевых выпусков, через которые пропускается продольная арматура. Стыки замоноличиваются бетоном. Плиты перекрытия имеют на опорах подсечки и укладываются враспор на цементный раствор по верху стеновых блоков. Монтаж сборных железобетонных элементов осуществляется на бетонной подготовке по слою свежеуложенного раствора. Швы между элементами заполняются цементным раствором. Образующиеся цементные шпонки связывают смежные элементы между собой и обеспечивают заделку швов. Максимальная длина элементов (вдоль коллектора) 2,7 м для стеновых блоков, 3,0 м для плит перекрытия и 2,1 м для плит днища.

Наряду с конструкцией линейной части коллекторов в типовом проекте разработаны конструктивные решения углов поворота коллекторов, камер для обслуживания двухсторонних сальниковых компенсаторов, водопроводных камер, камер для разводки кабелей. Габариты камер определены на основании анализа наиболее часто встречающихся технологических схем и могут корректироваться при конкретном проектировании. Углы поворота коллекторов, камеры и узлы монтируются как из элементов линейной части, так и из угловых блоков, доборных стеновых и доборных плит перекрытия, балок, колонн и фундаментного блока (рис. 10).

Рис10. Камера сборного железобетонного коллектора:

1 - колонна; 2 - угловой блок; 3 - балка перекрытия; 4 - плита перекрытия; 5 - стеновой блок; б - блок днища; 7 - гидроизоляция; 8 - защитная стенка; 9 - двухслойная подготовка из щебня и бетона

Конструкции туннелей и коллекторов должны быть защищены от проникания в них поверхностных и грунтовых вод. Перекрытия туннелей и коллекторов, располагаемых выше уровня грунтовых вод, следует защищать оклеенной гидроизоляцией из двух слоев изола, а стены обмазывать битумной эмульсией. В туннелях и коллекторах необходимо предусматривать продольный уклон не менее 0,002.

В перекрытиях камер должны предусматриваться люки диаметром 0,63 м с двойной крышкой и запорным устройством в количестве не менее двух. В местах размещения оборудования и крупногабаритной арматуры следует дополнительно устраивать монтажные проемы длиной не менее 4 м и шириной не менее наибольшего диаметра прокладываемой трубы плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м.

Неподвижные опоры следует, как правило, выполнять щитовой конструкции из монолитного или сборного железобетона. Скользящие опоры трубопроводов, располагаемые в верхних ярусах, проектируются из металлоконструкций, привариваемых к закладным деталям в элементах стен и дна коллектора.

Внутренние габариты проектируемых коллекторов следует устанавливать с учетом следующих требований:

Ширина прохода не менее 800 мм, высота - 2000 мм (в свету);

Расстояние в свету от поверхности изоляции трубопроводов диаметром 500 - 700 мм до стенки и пола коллектора 200 мм, для трубопроводов диаметром 800 - 900 220 мм и до перекрытия коллектора соответственно 120 и 150 мм;

Расстояние между поверхностями изоляции теплопроводов по вертикали 200 мм для трубопроводов диаметром 500 - 900 мм;

Расстояние от поверхности труб водопровода, напорной канализации и воздухопроводов до строительных конструкций коллектора и до кабелей не менее 200 мм;

Вертикальное расстояние между консолями для укладки силовых кабелей 200 мм, для укладки контрольных кабелей и кабелей связи 150 мм, горизонтальное расстояние в свету между силовыми кабелями 35 мм, но не менее диаметра кабеля.

Силовые кабели располагаются над кабелями связи, каждый горизонтальный ряд силовых кабелей отделяется от других рядов и от кабелей связи несгораемой прокладкой из асбестоцементных листов. Над трубопроводами допускается прокладывать только кабели связи.

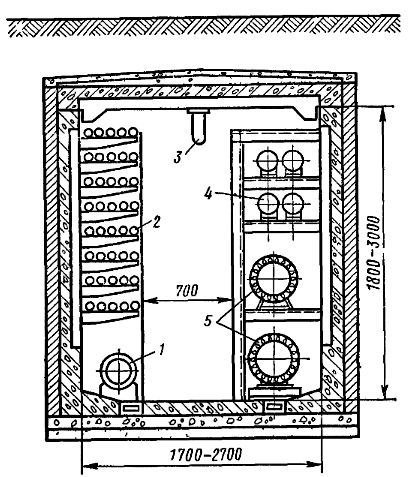

Пример технологического сечения городского коллектора дан на рис. 11.

Рис. 11. Технологическое сечение коллектора

(В х Н = 3000 х 3200 мм):

1- трубопроводы Dу 600 мм; 2 - кабели связи; 3 - силовые кабели; 4 - водопровод D у 500 мм

Нормальная и безопасная эксплуатация городских коллекторов возможна только при условии их специального оборудования, в комплекс которого входят вентиляция, электроосвещение, водоудаление и прочие устройства. В газифицированных городах общие коллекторы должны оборудоваться сигнализацией загазованности. Коллекторы необходимо оборудовать приточной естественной и механической вентиляцией для обеспечения внутренней температуры в пределах 5 - 30 °С и не менее трехкратного обмена воздуха за 1 ч. Способ вентиляции должен приниматься в соответствии с санитарными правилами в зависимости от назначения коллектора. Вентиляционные шахты, как правило, совмещаются с входами в туннель. Расстояние между приточными и вытяжными шахтами должно определяться расчетом. Вентиляция теплофикационных туннелей должна обеспечивать как в зимнее, так и в летнее время температуру воздуха в туннелях не выше 50 °С, а на время производства ремонтных работ и обходов - не выше 40° С. Снижение температуры воздуха с 50 до 40 °С допускается предусматривать с помощью передвижных вентиляционных установок.

3. Бесканальная прокладка.

Конструкция бесканального трубопровода состоит из четырех слоев: антикоррозионного, теплоизоляционного, гидроизоляционного и защитно-механического (рис. 12), некоторые слои могут отсутствовать. В этом случае функции отдельных слоев совмещаются или передаются другим.

Рис. 12. Принципиальная схема бесканального трубопровода:

1 - защитно-механический слой; 2 - антикоррозионный слой; 3 - тепловая изоляция; 4 - гидроизоляционный слой

Принято делить бесканальные прокладки на засыпные, сборные, литые и монолитные.

Засыпные прокладки. Трубы укладываются на опоры или сплошное бетонное основание и засыпаются сыпучими теплоизоляционными материалами (торф, термоторф, гидрофобный мел, асфальтоизол и др.).

Сборные прокладки. Тепловая изоляция накладывается на трубы из штучных элементов (кирпичей, сегментов, скорлуп).

Литые прокладки. Литая тепловая изоляция выполняется на трассе (или привозится) заливкой раствора из пенобетона, пеносиликата или расплавленного материала на битумной основе в инвентурную опалубку или форму. В литых конструкциях путем нанесения на трубы смазочных материалов создаются условия для перемещения их внутри тепловой изоляции при температурных удлинениях.

Монолитные прокладки являются разновидностью литых конструкций, но изготовляются в заводских условиях. В некоторых из них теплоизоляционный слой прочно сцепляется с поверхностью трубы (автоклавный армированный пенобетон, фенольный поропласт ФЛ и др.), в других (конструкции на битумной основе) трубы перемещаются внутри тепловой изоляции.

4. Надземная прокладка трубопроводов выполняется на отдельно стоящих мачтах или низких опорах, на эстакадах со сплошным пролетным строением, на мачтах с подвеской труб на тягах (вантовая конструкция) и на кронштейнах.

К особой группе конструкций относятся специальные сооружения: мостовые переходы, подводные переходы, тоннельные переходы и переходы в футлярах. Эти сооружения, как правило, проектируются и строятся по отдельным проектам с привлечением специализированных организаций.

В настоящее время находят применение следующие типы надземных прокладок:

На отдельно стоящих мачтах и опорах (рис. 13);

Рис. 13. Прокладка трубопроводов на отдельно стоящих мачтах

На эстакадах со сплошным пролетным строением в виде ферм или балок (рис. 14);

Рис. 14 Эстакада с пролетным строением для прокладки трубопроводов

На тягах, прикрепленных к верхушкам мачт (вантовая конструкция, рис. 15);

Рис. 15 Прокладка труб с подвеской на тягах (вантовая конструкция)

Прокладки первого типа наиболее рациональны для трубопроводов диаметром 500 мм и более. Трубопроводы большего диаметра при этом могут быть использованы в качестве несущих конструкций для укладки или подвески к ним нескольких трубопроводов малого диаметра, требующих более частой установки опор.

Прокладки по эстакаде со сплошным настилом для прохода целесообразно применять только при большом количестве труб (не менее 5 - 6 шт.), а также при необходимости регулярного надзора за ними. По стоимости конструкции проходная эстакада наиболее дорогая и требует наибольшего расхода металла, так как фермы или балочный настил обычно изготовляются из прокатной стали.

Прокладка третьего типа с подвесной (вантовой) конструкцией пролетного строения является более экономичной, так как позволяет значительно увеличить расстояния между мачтами и тем самым уменьшить расход строительных материалов. Наиболее простые конструктивные формы подвесная прокладка получает при трубопроводах равных или близких диаметров.

При совместной укладке трубопроводов большого и малого диаметра применяется несколько видоизмененная вантовая конструкция с прогонами из швеллеров, подвешенных на тягах. Прогоны позволяют устанавливать опоры трубопроводов между мачтами. Однако возможность прокладки трубопроводов на эстакадах и с подвеской на тягах в городских условиях ограничена и применима только в промышленных зонах. Наибольшее применение получила прокладка водяных трубопроводов на отдельно стоящих мачтах и опорах или на кронштейнах. Мачты и опоры, как правило, выполняются из железобетона. Металлические мачты применяются в исключительных случаях при малом объеме работ и реконструкции существующих тепловых сетей.

Выбор способа и конструкций прокладки трубопроводов обуславливается многими факторами, основными из которых являются: диаметр трубопроводов, требования эксплуатационной надежности теплопроводов, экономичность конструкций и способ выполнения строительства. При выборе способов и конструкций прокладки тепловых сетей должны учитываться особые условия строительства в районах: с сейсмичностью 8 баллов и более, распространения вечномерзлых и просадочных от замачивания грунтов, а также при наличии торфяных и илистых грунтов. Дополнительные требования к тепловым сетям в особых условиях строительства изложены в СНиП 2.04.07-86*.

PAGE 3

Корепанов Е. В. Теплоснабжение. Лекция 2. Способы прокладки тепловых сетей

Лекция 2

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В зависимости от состояния грунта, рельефа местности и климатических условий тепловые сети могут быть подземными или надземными. Выбор способа прокладки определяется в зависимости от местных условий и технико-экономических соображений.

Надземная прокладка

Надземная прокладка осуществляется на отдельно стоящих стойках и эстакадах. На территории промышленных предприятий межцеховые коммуникации иногда прокладывают на кронштейнах, заделанных в стенах зданий.

Надземную прокладку выполняют на разной высоте по отношению к поверхности земли. Различают прокладку: на низких стойках; на стойках средней высоты; на высоких стойках.

Для обслуживания оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов) устраивают площадки с ограждениями и лестницами: стационарные при расстоянии от низа теплоизолирующей конструкции до поверхности земли 2,5 м и более или передвижные при меньшем расстоянии, а в труднодоступных местах и на эстакадах проходные мостики. При прокладке теплопроводов на низких опорах в местах установки оборудования должно предусматриваться покрытие поверхности земли бетоном.

Надземная прокладка на стойках

Надземные трубопроводы на низких стойках прокладываются на высоте 0,35…1,8 м по трассам не пересекаемым движением людей и транспорта. Минимальная высота в свету от уровня земли до тепловой изоляции принимается не менее 0,5 м при ширине группы труб более 1,5 м и не менее 0, 35 м при ширине группы труб до 1,5 м. Следует учитывать и высоту снежного покрова, так чтобы снеговые покровы и поверхностные воды не создавали условия для увлажнения тепловой изоляции.

Низкие стойки применяют для прокладки труб на свободных от застроек площадках. Стоимость низкой прокладки минимальная. Недостатками являются: незащищенность тепловой изоляции, защитного и покровного слоя от внешних повреждений; зарастание полосы размещения сетей травой и кустарником; невозможность очищения территории машинами и механизмами; невозможность использования занятой территории для хозяйственных целей.

Надземные трубопроводы средней высоты прокладываются на уровне 2…3 м в местах, где необходим проход под ними людей, а также над заборами, проездами для легкового транспорта, автостоянками, над зданиями малой высоты.

Надземные трубопроводы высокой прокладки сооружают на высоте более 5 м и рассчитаны на проезд под ними любого транспорта, прокладку над кровлями зданий и сооружений различного назначения. Высота прокладки может достигать 15 м. Теплоизоляции практически не повреждается. Территория под теплотрассой используется для различных целей и убирается механизировано.

По способу восприятия нагрузки различают стойки промежуточные и анкерные. Промежуточные стойки предназначены в основном для восприятия вертикальной нагрузки от массы труб, теплоносителя и изоляции. Они рассчитаны также на восприятие небольшой горизонтальной нагрузки, возникающей от трения опорных конструкций труб на стойках. На промежуточных стойках трубы свободно опираются на подвижных опорах. Анкерные или неподвижные стойки воспринимают горизонтальную нагрузку температурных удлинений трубопроводов. На анкерных стойках трубы закреплены неподвижно.

Отдельно стоящие стойки бывают: стальные, железобетонные. Стальные стойки дороги, поэтому они повсеместно вытесняются железобетонными стойками (рис. 2).

Анкерные стойки (рис. 2, а ) выполняются пространственной формы из промежуточных стоек (рис. 2, а или рис. 2, в ), соединенных между собой поперечными связями.

|

а одноветвевые б анкерная стойка, составленная из отдельных стоек в двухветвевые |

|

|

Рис. 1. Основные виды надземной прокладки теплопроводов: а на отдельно стоящих опорах (стойках), б на эстакадах |

Рис. 2. Типовые конструкции железобетонных стоек: 1 траверса, 2 стойка, 3 поперечные межстоечные связи |

По принципу работы высокие стойки подразделяют на жесткие, гибкие и качающиеся (рис. 3).

Жесткие стойки (рис. 3, а ) прочно защемлены в фундаменте. При температурном удлинении труб стойки изгибаются под воздействием трения опорных конструкций трубы и стойки. Гибкие стойки (рис. 3, б ) защемлены в фундаменте, верх стоек шарнирно соединен с трубопроводом. При удлинении трубы верх стоек перемещается вместе с трубой, вызывая изгиб стойки. Качающиеся стойки (рис. 3, в ) шарнирно соединены с фундаментом и трубами, поэтому температурное удлинение труб вызывает поворот стоек относительно нижних шарниров. Из всех стоек чаще применяют жесткие как наиболее дешевые и удобные при монтаже трубопроводов.

Расстояние между стойками нормируется и в зависимости от несущей способности труб принимается от 6 до 24 м (чем больше диаметр труб, тем больше пролеты между стойками).

Под П-образными компенсаторами устанавливают компенсаторные стойки (рис. 4), которые размещаются с одной или двух сторон вдоль трассы на расстоянии от нее, равном наибольшему вылету П-образных компенсаторов.

При прокладке труб небольшого диаметра на отдельных стойках промежуточные опоры могут создаваться посредством вантовых растяжек и подвесок (рис. 5).

Прокладка теплопроводов на подвесных (вантовых) конструкциях является наиболее экономичной, так как позволяет значительно увеличить расстояние между мачтами и тем самым уменьшить расход строительных материалов. Расстояния между точками подвески принимают в соответствии с несущей способностью трубы наименьшего диаметра.

Надземная прокладка на эстакадах

Эстакады сооружают для совместной прокладки большого числа трубопроводов различного назначения и диаметров. Изготовляют эстакады из металла или железобетона. Для обслуживания оборудования трубопроводов на эстакадах на траверсах устраивают продольные настилы (проходные дорожки) лестницы. Прокладка теплопроводов на эстакадах является наиболее дорогой и требует наибольшего расхода металла или железобетона. В связи с этим ее целесообразно применять при большом числе труб (не менее пяти-шести). Горизонтальные нагрузки трубопроводов передаются частично на анкерные стойки. В температурных швах размещаются компенсаторные рамы или компенсаторные стойки для опирания на них П-образных компенсаторов. Для уменьшения количества стоек трубопроводы большого диаметра могут использоваться в качестве несущих конструкций для укладки или подвески к ним трубопроводов малого диаметра, требующих более частой установки опор.

В конструкциях сборных железобетонных эстакад (рис. 6) используют типовые стойки. Пролеты между стойками перекрывают железобетонными продольными балками, на которых через 3…4 м раскладывают траверсы. Расстояния между стойками принимают от 6 до 18 м, кратными 3 или 6 м, поскольку эстакады перекрывают балками стандартной длины. Продольные балки более 18 м не выпускают из-за большой собственной массы железобетона. Пролетные стойки могут быть одноярусными и многоярусными. Балки и траверсы, приваренные к стойкам, образуют пролетные строения. Несколько маршей пролетных строений и стоек образуют жесткую единую конструкцию. При большой протяженности эстакад пролетные строения разделяют температурными разрывами (швами) на температурные блоки.

При надземной прокладке сетей возникает необходимость пролетных строениях более 18 м. (прокладка сетей через шоссейные дороги, железнодорожные пути, каналы, реки, различные сооружения и пр). В таких условиях используются стальные пролетные конструкции (фермы) длиной до 36м.

Пролетные конструкции собираются на месте их металлического профиля (двутавр, швеллер, уголок и др.). Конструкция должна предусматривать сооружение продольных проходных дорожек шириной 0,6 м. Пролетные конструкции монтируются на колоннах. Это могут быть либо металлические или железобетонные колонны, либо железобетонные сваи-опоры.

Металлические эстакады могут быть как одноярусные (рис. 7, а ), так и многоярусные (рис. 7, б ).

Подземная прокладка

При подземной прокладке тепловых сетей используют два способа: канальный и бесканальный.

Канальная прокладка выполняется в непроходных, полупроходных и проходных каналах (тоннелях). Канальная прокладка выполняется в однотрубном, так и в твухтрубном исполнении. При выборе размеров каналов руководствуются требованиями по минимальным расстояниям в свету между трубопроводами и стенками каналов (табл.1).

Таблица 1. Минимальное расстояние между трубопроводами и строительными конструкциями непроходных каналов, мм

|

Условный проход трубопровода |

Расстояние в свету от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода |

|||

|

до стенки канала |

до поверхности смежного трубопровода |

до перекрытия канала |

до дна канала |

|

|

25...80 |

||||

|

100…250 |

||||

|

300... 350 |

||||

Проходные каналы и тоннели

Применяют в основном при совместной прокладке инженерных коммуникаций различного назначения (теплоснабжение водопровод, канализация, технологические трубопроводы, электрокабели, телефонные кабели и пр.) в стесненных условиях крупных городов, под разветвленными транспортными уздами и в других аналогичных, местах, исключающих возможность проведения ремонта с вскрытием, каналов (рис. 8).

Проходные каналы используют часто для прокладки теплопроводов под многоколейными железными дорогами и автострадами с интенсивным движением транспорта, не допускающим вскрытия каналов и нарушения работы узлов на период ремонта сетей.

Каналы сооружают из монолитного или сборного железобетона. Наименьшая высота канала принимается 1,8 м, ширина определяется числом и размерами труб с учетом допустимых зазоров между ними. Ширина прохода для обслуживания принимается не менее 0,7 м. Габариты типовых каналов выбирают из условия свободного доступа, ремонта и обслуживания арматуры, оборудования и теплоизоляции. Общие коллекторы оборудуют монтажными проемами, вентиляцией, освещением, телефонной связью и средствами водоотлива.

Прокладка в приходных каналах обеспечивает постоянный доступ обслуживающего персонала к трубопроводам, что обеспечивает их надежность и долговечность. Однако стоимость строительства проходных каналов и монтажа в них теплопроводов высокая. Кроме того, проходные каналы должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

В проходных каналах трубы большого диаметра размещают в нижнем ряду, меньшего диаметра вверху Теплопроводы рекомендуется укладывать в правом (по ходу теплоносителя со станции) вертикальном ряду, остальные в левом.

Полупроходные каналы

Применяют на коротких ветках под инженерными и транспортными узлами, городскими площадями и другими участками, не допускающими вскрытия каналов.

Непроходные каналы

Получили наибольшее распространение в практике строительства тепловых сетей. Этот тип прокладки применяют в любых грунтовых условиях. Применяемые конструкции непроходных каналов отличается большим разнообразием по форме, материалу и используемым строительным изделиям: из монолитного железобетона, из сборного железобетона, с кирпичными стенками, из лотковых элементов, с воздушным зазором между тепловой изоляцией и стенками канала и без воздушного зазора.

Теплопроводы без воздушного зазора (с засыпной теплоизоляцией) применяются на участках, на которых отсутствуют боковые перемещения трубопроводов. Такая конструкция не нашла широкого применения вследствие интенсивной наружной коррозии трубопроводов, развивающейся в условиях высокой влажности тепловой изоляции, так как отсутствие воздушного зазора ухудшает вентиляцию воздуха и подсушку изоляции.

В непроходных каналах с воздушным зазором коррозия трубопроводов значительно меньше. Воздушный зазор обеспечивает как осевое, так и боковое перемещение теплопроводов.

В настоящее время используются несколько типов непроходных каналов: лотковые КЛ, КЛп, КЛс (рис. 9, а ); сводчатые сборного железобетона Мосэнсрго (рис. 9, б ); из сборных железобетонных плит марки КС (рис. 9, в ).

При выборе типа канала конструируемых тепловых сетей необходимо учитывать: экономичность, долговечность, обеспечение минимальных тепловых потерь в сетях, индустриальность при сооружении, минимальную потребность материальных и трудовых затрат при эксплуатации, гидрогеологические условия трассы, условия расположения трассы на территории застройки, возможность использования местных материалов и конструкций.

Каналы из лотковых элементов наиболее распространены и выполняются по серии 3.006.1-2/82 «Типовые конструкции и детали зданий и сооружений».

Маркировка каналов принята буквами и цифрами, определяющими вид конструкций и геометрические размеры. Буквами КЛ обозначены каналы из лотковых элементов, перекрываемых плоскими съемными плитами (рис. 10, а ); буквами КЛп каналы из лотковых элементов, опирающихся на плиты (рис. 10, б ); буквами КЛс каналы из лотковых элементов, уложенных друг на друга (рис. 10, в ) и соединяемых с помощью коротышей из швеллеров, которые закладываются в продольные швы.

Для многоячейковых каналов (рис. 10, г , д , е ) цифра перед буквами определяет число ячеек. Размеры канала (ширина и высота) указываются цифрами после буквенного обозначения, например 2КЛ 60-45 двухячейковый канал типа КЛ размерами 620 460 (размеры по серии 3.006.1-2/82, а условное обозначение сохранено по отмененным сериям ИС-01-04 и 3.006-2).

Для прокладки тепловых сетей более удобны каналы КЛп, так как в каналах марки КЛ и КЛс стенки лотков затрудняют производство монтажно-сварочных работ, но эти каналы сложнее защитить от проникновения грунтовых и талых вод.

|

Рис. 9 . Непроходные каналы: а из лотковых элементов типа КЛ ; б сводчатый с опорной рамой; в сборный из плит типа КС 1 лоток; 2 опорная подушка; 3 швеллер; 4 подвижная опора; 5 железобетонный свод; 6 плита днища; 7 железобетонное основание; 8 стеновой блок; 9 блок перекрытия |

|

Рис. 10. Одноячейковые каналы из лотковых элементов: а одноячейковый КЛ; б одноячейковый КЛп; в одноячейковый КЛс; г двухячейковый КЛ; д двухячейковый КЛп; е двухячейковый КЛс; |

||||

Институтом «Мосинжпроект» разработана конструкция сводчатых каналов из сборного железобетона для тепловых сетей (рис. 9, б ). Элементы свода устанавливаются на опорную раму, которая является затяжкой свода. Это позволяет рассчитывать свод как распорную конструкцию. По расходу материалов сводчатые железобетонные каналы экономичней каналов прямоугольного сечения. Достоинством этих каналов является то, что образующийся на поверхности конденсат стекает по своду на дно канала, а не на изоляцию, как в прямоугольных каналах. В настоящее время эти каналы применяются редко, так как изготовление сводов требует применения сложных металлических форм и технологии. Кроме того своды подвержены повреждению при перевозке и монтаже. При больших диаметрах трубопроводов своды становятся нетранспортабельными.

Каналы типа КС выполнялись с профильным основанием и со стеновыми блоками (рис. 9, в ). В отличие от каналов типа КЛ эти каналы менее технологичны, но их легче транспортировать.

В сухих грунтах теплопроводы укладывают в непроходные каналы на основу из крупнозернистого песка или другого фильтрационного материала. При прокладке в мокрых грунтах, при высоком уровне грунтовых вод стенки канала, основание и перекрытие оклеивают снаружи гидроизоляционными материалами на битумном пластике.

Подвижные опоры трубопроводов в каналах опираются на плоские прямоугольные железобетонные подушки, укладываемые на дно по слою цементного раствора. В верхней части опорных подушек устанавливают закладные металлические детали, выступающие из бетона на высоту до 20 мм и обеспечивающие беспрепятственное скольжение стальных опор трубопроводов. С помощью подушек между низом изолированного трубопровода и дном канала образуется воздушный зазор, препятствующий увлажнению изоляции от попадающей в канал воды. Для стока воды вдоль канала между подушками соседних трубопроводов должно оставляться расстояние не менее 0,1 м. Высота подушек принимается в зависимости от диаметра трубопровода.

Бесканальная прокладка

Перспективный и экономичный способ строительства тепловых сетей. Перечень строительно-монтажных операций, а, следовательно, и объем работ при бесканальной прокладке значительно уменьшается, благодаря чему стоимость сетей по сравнению с канальной прокладкой снижается на 20…25%. По этим соображениям тепловые сети с диаметрами трубопровода до 500 мм рекомендуется прокладывать преимущественно бесканально.

Бесканальные прокладки до 1941 г. имели большое распространение. Применяли засыпную и заливную (на месте) теплоизоляцию. Такая изоляция могла применяться только в сухих грунтах, поэтому из-за несовершенства гидроизоляции бесканальная прокладка до 1949 года не применялись. В 50-60-х годах при строительстве сетей с бесканальной прокладкой стали использовать предварительно изолированные трубопроводы. Были разработаны два варианта трубопроводов.

Первый вариант труба с минераловатной изоляцией в железобетонной или асбоцементной оболочке. При температурных удлинениях труба перемещалась внутри оболочки.

Второй вариант трубопровод с автоклавной армопенобетонной теплоизоляцией, наносимой в заводских условиях. Наружная поверхность покрывалась гидроизоляционным слоем: либо оклейкой бризолом (4 слоя), либо асфальтовой мастикой с армированием бризолом или стеклотканью. Поверх гидроизоляции наносился слой штукатурки по металлической сетке. Эти трубопроводы также не нашли широкого применения из-за низкой стойкости гидроизоляции.

В настоящее время разработаны и используются новые конструкции предварительно теплоизолированных трубопроводов: ППУ трубы с пенополиуритановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой; ППМ трубы с пенополиуритановой изоляцией и с оболочкой, получаемой из самого теплоизоляционного материала в процессе изготовления (защитная корка). Разработаны и различные соединительные и фасонные предварительно изолированные детали.

Вариант прокладки предварительно изолированных труб в траншее с бесканальной прокладкой приведены на рис. 11. При прокладке под дорогами или автомобильными проездами трубы защищают железобетонными плитами, укладываемыми над трубами (рис. 11, б ).

На дне траншеи устраивается песчаная подсыпка толщиной 150-200 мм в зависимости от диаметров теплопроводов. При засыпке трубопровода над верхом защитной оболочки изоляции труб обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной не менее 150 мм, не содержащего твердых включений (щебня, камня и т.д.) с послойным уплотнением (особенно пространства между трубопроводами, а также между трубопроводами и стенками траншей). Глубина заложения трубопроводов 0,6…0,8 м.

Попутный дренаж подземных тепловых сетей

При проектировании тепловых сетей желательно располагать их выше уровня грунтовых вод, а для защиты от поверхностных вод отметки поверхности земли над трассой должны несколько превышать отметки окружающего грунта. Если такая прокладка практически неосуществима, то в неблагоприятных гидрогеологических условиях (для снижения уровня грунтовых вод и створа поверхностных вод дождевые, талые), выполняют продольный (попутный) дренаж, обеспечивающий понижение уровня грунтовых вод в узкой полосе расположения теплотрассы, так как затопление сетей приводит к разрушению изоляции, наружной коррозии и к резкому увеличению теплопотерь.

Дренажное устройство состоит из дренажной трубы и фильтрационного материала обсыпки из песка и гравия (щебня).

Дренажные устройства прокладывают вдоль трубопроводов по одну (рис. 12) или обе стороны. В первом случае дренажи называются односторонними, во втором двухсторонними. Односторонние дренажи прокладывают со стороны притока грунтовых вод.

Кривая депрессии (уровень грунтовых вод при работе дренажа) должна быть ниже дна канала, поэтому для обеспечения устойчивого понижения грунтовых вод заглубление верха дренажных труб принимается не менее чем на 300 мм ниже дна канала или низа тепловой изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке. Дренажи укладывают с продольными уклонами не менее 0,002 в глинистых грунтах и не менее 0,003 в песчаных.

В местах смены диаметров дренажных труб, на поворотах, в местах ответвлений и при перепадах уровней труб устанавливают смотровые колодцы канализационного типа. Дренажные колодцы принимаются диаметром 1 м. Отметка дна дренажного колодца принимается на 0,3 м ниже отметок заложения примыкающих дренажных труб.

На прямых участках расстояние между смотровыми колодцами на дренаже принимают для труб диаметром: D у =125 мм не более 40 м; D у =150…300 мм не более 50 м; D у >300 мм не более 75 м.

Для дренажа компенсаторных ниш от основного дренажа устраиваются отдельные ответвления. Конструкцию ответвлений принимают аналогичной основному дренажу. В местах ответвлений устанавливают смотровые колодцы.

При проходе дренажей в щитовых опорах оставляют отверстия для пропуска дренажных труб. Диаметр отверстия принимают на 200 мм больше внешнего диаметра труб.

На участке, где дренажные трубы проходят через камеры, трубы выполняют из металла. В этом случае в местах прохода труб сквозь стены устанавливают проходные сальники. Трубы должны быть с улучшенной гидроизоляцией без отверстий, с патрубками, имеющими заглушки для возможности проверки дренажа.

В качестве дренажных труб (рис. 13) выбирают: керамические дренажные трубы; керамические кислотоупорные трубы; бетонные безнапорные трубы; асбестоцементные трубы (при слабокислых водах рН=5…6); чугунные трубы (для напорных трубопроводов и под железнодорожными путями); стальные трубы (только для напорных трубопроводов и под железнодорожными путями, а также при пропуске через камеры и на конечных участках сброса дренажа в открытые водоемы).

|

Рис. 13. Дренажные трубы: а керамические канализационные и бетонные безнапорные раструбные; б асбестоцементные безнапорные с вертикальными отверстиями; в асбестоцементные безнапорные с круглыми отверстиями; д асбестоцементные безнапорные с горизонтальными отверстиями; 1 дренажные отверстия; 2 заделка асбоцементным раствором |

|

Железобетонные и бетонные трубы используются редко из-за возможности выщелачивания и последующего разрушения бетона в агрессивных водах.

Диаметры дренажных труб выбираются исходя из расчетного количества отводимых вод в л/с на 1 км теплотрассы и скорости движения воды 0,5…0,7 м/с (но не более 1 м/с), так как при больших скоростях размывается грунт около дренажных труб. Трубы диаметром менее 150 мм в качестве дренажных не применяют.

В качестве дренажной обсыпки применяют крупнозернистый песок, средний гравий, а также щебень изверженных горных пород и среднезернистый песок с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сутки.

Выпуск дренажных вод осуществляется в городскую ливневую канализацию, водосточную сеть, открытые водоемы или овраги. При отсутствии ливневой канализации допускается выпуск дренажных вод в бытовую канализации с установкой в канализационном колодце клапана типа заслонки с разрывом через промежуточный колодец и установки в камере гидрозатвора. Если дренажная сеть расположена ниже канализационной сети и отвод дренажных вод самотеком невозможен, то сооружаются дренажные насосные станции. Насосные станции строят, как правило, из железобетонных колец диаметром 3 метра. Станции имеют два отсека: резервуар для приема дренажной воды и машинный зал

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

Канальные прокладки предназначены для защиты трубопроводов от механического воздействия грунтов и коррозионного влияния почвы.

4.904-66 Прокладка трубопроводов водяных тепловых сетей в непроходных каналах

Стены каналов облегчают работу трубопроводов.

В бесканальных прокладках трубопроводы работают в более тяжелых условиях, так как они воспринимают дополнительную нагрузку грунта и при неудовлетворительной защите от влаги подвержены наружной коррозии.

Проходные каналы применяются при прокладке в одном направлении не менее пяти труб большого диаметра. Проходные каналы используют часто для прокладки теплопроводов под многоколейными железными дорогами и автострадами с интенсивным движением транспорта, не допускающим вскрытия каналов и нарушения работы узлов на период ремонта сетей.

Полупроходные каналы применяют в стесненных условиях местности, когда невозможно возведение проходных каналов Их используют в основном для прокладки сетей на коротких участках под крупными инженерными узлами, не допускающими вскрытия каналов для ремонта трубопроводов. Высота полупроходных каналов принимается не менее 1,4 м, свободный проход - не менее 0,6 м; при этих габаритах возможно проведение мелкого ремонта труб.

Непроходные каналы имеют наибольшее распространение среди других видов каналов Каждый вид кана-

канала применяется в зависимости от местных условий изготовления, свойств грунта, места прокладки. В непроходные каналы укладывают трубопроводы тепловых сетей, не требующие постоянного надзора.

Глубина заложения каналов принимается исходя из минимального объема земляных работ и надежного укрытия от раздавливания транспортом. Наименьшее заглубление от поверхности земли до верха перекрытия каналов в любом случае принимается не менее 0,5 м.

Бесканальная прокладка - перспективный и экономичный способ строительства тепловых сетей. Перечень строительно-монтажных операций, а следовательно, и объем работ при бесканальной

прокладке значительно уменьшается, благодаря чему стоимость сетей по сравнению с канальной прокладкой снижается на 20- 25%. По этим соображениям тепловые сети с диаметрами трубо-

Камеры устанавливают по трассе подземных теплопроводов для размещения в них задвижек, сальниковых компенсаторов, неподвижных опор, ответвлений, дренажных и воздушных устройств, измерительных приборов.

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

Воздушная прокладка имеет ряд положительных эксплуатационных преимуществ:

а) лучшая доступность и обозреваемость сетей, способствующие своевременному устранению неисправностей; б) отсутствие разрушающего влияния грунтовых вод; в) использование более надежных в работе П-образных компенсаторов; г) широкая возможность устройства прямолинейного продольного профиля теплопроводов, при котором уменьшается количество воздушных и спускных вентилей.

Вместе взятые факторы способствуют повышению долговечности и снижению стоимости сетей по сравнению с канальной прокладкой на 30-60%· Использование надземной прокладки снять ограничения параметров теплоносителей, установленных для подземных сетей. Надземная прокладка осуществляется на отдельно стоящих стойках и эстакадах.

Эстакады сооружают для совместной прокладки большого числа трубопроводов различного назначения и диаметров.

31. Тепловая изоляция

Экономическая эффективность систем теплоснабжения при современных масштабах в значительной мере зависит от тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Тепловая изоляция служит для уменьшения тепловых потерь и обеспечения допустимой температуры изолируемой поверхности.

Материалы используемые в качестве теплоизолятора должны обладать высокими теплозащитными свойствами и низким водопоглащением в течение длительного срока эксплуатации.

Высокие требования предъявляются к химической чистоте изоляторов. Изоляционные материалы, содержащие химические соединения агрессивные по отношению к металлу, не допускаются к применению, т.к. при увлажнении эти соединения вымываются, поадая на металлические поверхности, вызывают их коррозию. Например, шлаки и ваты относятся к числу качественных изоляторов, но содержание окислов серы более 3% делает их непригодными во влажных условиях.

Коэффициент теплопроводности большинства сухих изоляционных материалов изменяется в пределах 0,05 – 0,25 Вт/м °C.

Операции по нанесению тепловой изоляции выполняются в определенной технологической последовательности, разделяющейся на этапы: 1) подготовка труб или оборудования; 2) антикоррозийная защита; 3) нанесение основного слоя теплоизоляции; 4) наружная отделка конструкции.

При подготовке наружная поверхность очищается от ржавчины и грязи до металлического блеска. Трубы очищаются электрическими и пневматическими щетками, пескоструйными аппаратами. Затем обезжириваются уайт-спиритом, бензином или другими растворителями.

Для защиты металла от коррозии применяют битумные мастики и пасты.

Основной изоляционный слой выполняют из материалов, отвечающих требованиям изолятора. Толщина слоя принимается в зависимости о теплофизических свойств материала и норм, предъявляемых к поверхности.

Наружная отделка состоит из покровного слоя и защитного покрытия. Покровный слой, толщиной 10-20 мм, служит для предохранения основного слоя от атмосферных осадков, грунтовой влаги и механического повреждения. Защитное покрытие наносят на покровный слой наклеиванием водоотталкивающих рулонов с последующей окраской. Такая защита повышает надежность покровного слоя, улучшает оформление внешнего вида, повышает механическую прочность всей изоляционной конструкции и увеличивает срок ее службы.

32. Пуск тепловых сетей

Пуск систем теплоснабжения в промышленную эксплуатацию производит пусковая бригада по программе, составленной руководителем приемочной комиссии.

За основу пусковой схемы принимается исполнительная схема вновь сооруженной или действующей тепловой сети. Для организованного проведения пусковых операций тепловая сеть разделяется на секционные участки. Для каждого секционного участка на пусковой схеме сетей, указывается емкость, необходимая для расчета времени заполнения участка, отмечается расположение грязевиков, задвижек, П-образных и сальниковых компенсаторов, камер с размещенными в них приборами и дренажной арматурой, неподвижных опор. В плане пуска сетей указывается очередность и правила заполнения секционных участков, а так же продолжительность выдержки давления в различные периоды.

Пуск водяных тепловых сетей начинается с наполнения секционного участка водопроводной водой, нагнетаемой в обратную магистраль под напором подпиточного насоса. В теплое время года сети наполняются холодной водой. При температуре воздуха ниже +1, рекомендуется прогревать воду до +50.

В период заполнения на обратном трубопроводе перекрываются все спускные краны и задвижки на ответвлениях, открытыми остаются лишь воздушники.

После заполнения всей секции производится двух-трехчасовая выдержка для окончательного удаления воздушных скоплений.

Сначала заполняются магистральные трубопроводы, затем распределительные и квартальные сети, и в конце ответвления к зданиям.

Следующий шаг пусковой операции является опрессовка на плотность и прочность, которая производится последовательно на всех секциях. После испытания прочность системы приступают к промывке трубопроводов от грязи, окалины и шлама, занесенных во время монтажных работ. Промывка ведется до полного осветления воды, в конце промывки сети заполняют химически очищенной водой.

Общий расход воды на гидравлические испытания и промывку составляет два-три объема всей теплосети.

После некоторого периода циркуляции воды, необходимого для проверки состояния компенсаторов, опор, арматуры, производится подключение станционных подогревателей для подогрева сетей. Операция подогрева производится медленно, скорость прогрева не больше 30 градус цельсия в час.

Мелкие дефекты (утечки через дренажи, воздушные скопления) устраняются в процессе прогрева. Для исправления крупных неисправностей необходима остановка сети.

После устранения всех неисправностей теплопровод пускается в 72-часовую контрольную эксплуатацию.

Пуск тепловых вводов, пунктов и подстанций сводится к гидравлической опрессовке, выполняемой в теплое время года.

Естествознание. Энциклопедический словарь

Геологическая энциклопедия

Способы прокладки трубопроводов тепловых сетей

Экологический словарь

Большой энциклопедический политехнический словарь

Энциклопедический словарь по металлургии

Морской словарь

Большая Советская энциклопедия

Большая Советская энциклопедия

Большой энциклопедический словарь

Этимологический словарь Фасмера

Орфографический словарь русского языка

Толковый словарь Даля

Толковый словарь Ожегова

Толковый словарь Ушакова

Толковый словарь Ушакова

Теплотехника СВИТ СПБ » Полезные материалы » Канальная и бесканальная прокладка теплотрасс

Подземная прокладка — это оптимальный способ организации тепловых сетей в условиях населенных пунктов. Используется несколько технологий:

- канальная (непроходные, полупроходные каналы);

- туннельная (проходные каналы);

- с использованием общих подземных инженерных коллекторов;

- бесканальный способ.

Выбор варианта определяется конкретными условиями территории, по которой будет проходить тепломагистраль, требованиями к надежности трубопровода, диаметром его труб, соответствием экономических затрат бюджету строительства, используемыми технологиями строительства.

Канальная прокладка

Технология прокладки тепломагистралей в специально подготовленных каналах считается наиболее надежной и проверенной. Это универсальный способ обустройства тепловых трасс в грунте любого типа. Такой способ позволяет:

- использовать железобетонные лотковые конструкционные элементы и плиты перекрытия в качестве каналообразующих конструкций трубопровода;

- использовать теплоизоляцию (минеральная вата, стекловолокно и пр.) навесного типа;

- исключить контакт трубопровода с грунтом, который способен оказать на металл разрушительное механическое и электрохимическое воздействие;

- разгрузить трубопровод от временных транспортных нагрузок;

- обустраивать камеры на линейных частях трубопроводов для монтажа отводов, запорно-регулирующей и контролирующей аппаратуры;

- обеспечить свободное деформационное перемещение труб при их нагревании (осевое и поперечное);

- снизить стоимость прокладки трубопроводов благодаря отсутствию дорогостоящих сальниковых компенсаторов температурного расширения;

- обеспечить дополнительную защиту граждан от поражения горячей водой в случае повреждения трубопровода.

Канал может иметь монолитную структуру и заливаться непосредственно на месте монтажа или же собираться из отдельных готовых лотков.

Способы прокладки тепловых сетей

Готовые каналы - это общие инженерные тоннели и коллектора.

Бесканальная прокладка

При бесканальной прокладке трубы засыпаются в отсыпанной песком траншее грунтом без применения каких-либо ограждающих конструкций. Этот способ при использовании современных теплоизолирующих материалов имеет ряд преимуществ. Также для него характерны и определенные недостатки… Итак, при бесканальной прокладке:

- используются предизолированные трубопроводы;

- снижается стоимость монтажных работ;

- отсутствуют ограждающие конструкции для труб;

- обеспечивается нормальная эксплуатация трубопроводов при высоком уровне грунтовых вод;

- отсутствует свободный доступ персонала к трубам для контроля и ремонта.

Алгоритм обустройства бесканальных теплотрасс таков:

- копание траншеи;

- выравнивание ее основания и отсыпка песком;

- укладка труб;

- засыпка и трамбовка грунта;

- засыпка гравийной прослойки и заливка бетонного перекрытия под асфальтирование;

- асфальтирование или благоустройство территории.

Отдельным видом бесканального монтажа трубопроводов теплоснабжения является метод горизонтально-направленного бурения или продавливания. Эта технология позволяет обустраивать трубопроводы под различными препятствиями: полотнами автодорог, железнодорожными путями, руслами рек и каналов.

Выбор способа для монтажа теплотрассы определяется доступными техническими средствами и особенностями территории, на которой планируется прокладка тепломагистралей, их параметрами и эксплуатационными режимами.

Канальная и бесканальная прокладка теплотрасс

Тепловая сеть - это система трубопроводов с круговой циркуляцией теплоносителя (источник тепла - потребитель - источник тепла). Теплотрасса - это часть теплоснабжающей системы, соединяющая потребителя с источником тепла.

Выбор способа прокладки тепловых сетей

Монтаж теплотрасс традиционными способами

Прокладка теплосетей может выполняться в почве или над поверхностью земли на специальных опорах. Традиционно монтаж подземных теплотрасс выполняется канальным и бесканальным методом.

- — Канальная прокладка теплосети предполагает укладку труб в канале, обустроенном в заранее вырытой траншее. Каналы могут быть монолитными (с залитым основанием и армированными стенками) и лотковыми, которые представляют собой готовый железобетонный лоток.

- — Бесканальная прокладка теплосети предполагает установку труб прямо в траншее. Чтобы трубопровод не контактировал с грунтом, используется пенополиуретановая (ППУ) изоляция.

Бестраншейная прокладка теплосетей

Традиционные траншейные методы прокладки трубопровода теплосети требуют значительных трудовых и финансовых затрат, а в некоторых местах вырыть траншею вообще невозможно.

В условиях плотной городской застройки, где трубопровод «встречается» с автодорогами, зданиями и сооружениями, оптимальным решением является прокладка теплотрассы в земле с помощью горизонтально направленного бурения (ГНБ). В этом случае в предварительно подготовленную скважину протягивается футляр из стали или ПНД, который исключает соприкосновение трубопровода с грунтом.

Прокладка теплосети под дорогой или другим препятствием методом ГНБ включает в себя несколько стадий:

- Пилотное бурение. Головка бурильной установки пробуривает в почве предварительную скважину и расширяет ее до нужного диаметра за один или несколько проходов.

- Расширение канала. Пилотная скважина расширется до нужного диаметра.

- Прокладка футляра. Буровая установка протягивает в канал сваренные секции футляра.

- Монтаж трубопровода. В стальной или ПНД-футляр затягиваются трубы теплосети, заключенные в ППУ-изоляцию.

Преимущества прокладки теплосети методом ГНБ

В сравнении с традиционными способами устройства трубопроводов горизонтально направленное бурение имеет множество достоинств. Это:

Бестраншейная прокладка теплотрасс особенно востребована в условиях плотной городской застройки. Профессиональное буровое оборудование позволяет менять изношенные коммуникации в местах с развитой инфраструктурой, прокладывать новые трубопроводы под различными препятствиями - дорогами, зданиями и сооружениями.

Компания «Системы ДИТЧ ВИТЧ» предлагает буровые установки американского производства под маркой Ditch Witch®. Компактные самоходные агрегаты подходят для прокладки трубопроводов в практически любых, на различной глубине под любыми препятствиями.

Чтобы заказать буровую установку, позвоните по телефону на сайте или заполните форму обратной связи.

Выбрать буровую установку ГНБ

все установки гнб

Если вам необходимо выполнить однократную работу и приобретение бурового оборудования не оправданно, мы поможем найти субподрядную организацию.

Компания "Системы ДИТЧ ВИТЧ" сотрудничает с организациями, занимающимися прокладкой коммуникаций методом горизонтально направленного бурения, прокладкой коммуникаций открытым способом, рытьем траншей, разрушением труб (санация коммуникаций) и другими работами по всей России.

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

Канальные прокладки предназначены для защиты трубопроводов от механического воздействия грунтов и коррозионного влияния почвы. Стены каналов облегчают работу трубопроводов.

В бесканальных прокладках трубопроводы работают в более тяжелых условиях, так как они воспринимают дополнительную нагрузку грунта и при неудовлетворительной защите от влаги подвержены наружной коррозии.

Проходные каналы применяются при прокладке в одном направлении не менее пяти труб большого диаметра. Проходные каналы используют часто для прокладки теплопроводов под многоколейными железными дорогами и автострадами с интенсивным движением транспорта, не допускающим вскрытия каналов и нарушения работы узлов на период ремонта сетей.

Полупроходные каналы применяют в стесненных условиях местности, когда невозможно возведение проходных каналов Их используют в основном для прокладки сетей на коротких участках под крупными инженерными узлами, не допускающими вскрытия каналов для ремонта трубопроводов. Высота полупроходных каналов принимается не менее 1,4 м, свободный проход - не менее 0,6 м; при этих габаритах возможно проведение мелкого ремонта труб.

Непроходные каналы имеют наибольшее распространение среди других видов каналов Каждый вид кана-

канала применяется в зависимости от местных условий изготовления, свойств грунта, места прокладки. В непроходные каналы укладывают трубопроводы тепловых сетей, не требующие постоянного надзора.

Глубина заложения каналов принимается исходя из минимального объема земляных работ и надежного укрытия от раздавливания транспортом. Наименьшее заглубление от поверхности земли до верха перекрытия каналов в любом случае принимается не менее 0,5 м.

Бесканальная прокладка - перспективный и экономичный способ строительства тепловых сетей. Перечень строительно-монтажных операций, а следовательно, и объем работ при бесканальной

прокладке значительно уменьшается, благодаря чему стоимость сетей по сравнению с канальной прокладкой снижается на 20- 25%. По этим соображениям тепловые сети с диаметрами трубо-

Камеры устанавливают по трассе подземных теплопроводов для размещения в них задвижек, сальниковых компенсаторов, неподвижных опор, ответвлений, дренажных и воздушных устройств, измерительных приборов.

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

Воздушная прокладка имеет ряд положительных эксплуатационных преимуществ:

а) лучшая доступность и обозреваемость сетей, способствующие своевременному устранению неисправностей; б) отсутствие разрушающего влияния грунтовых вод; в) использование более надежных в работе П-образных компенсаторов; г) широкая возможность устройства прямолинейного продольного профиля теплопроводов, при котором уменьшается количество воздушных и спускных вентилей.

Вместе взятые факторы способствуют повышению долговечности и снижению стоимости сетей по сравнению с канальной прокладкой на 30-60%· Использование надземной прокладки снять ограничения параметров теплоносителей, установленных для подземных сетей. Надземная прокладка осуществляется на отдельно стоящих стойках и эстакадах.

Эстакады сооружают для совместной прокладки большого числа трубопроводов различного назначения и диаметров.

31. Тепловая изоляция

Экономическая эффективность систем теплоснабжения при современных масштабах в значительной мере зависит от тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Тепловая изоляция служит для уменьшения тепловых потерь и обеспечения допустимой температуры изолируемой поверхности.

Материалы используемые в качестве теплоизолятора должны обладать высокими теплозащитными свойствами и низким водопоглащением в течение длительного срока эксплуатации.

Высокие требования предъявляются к химической чистоте изоляторов. Изоляционные материалы, содержащие химические соединения агрессивные по отношению к металлу, не допускаются к применению, т.к. при увлажнении эти соединения вымываются, поадая на металлические поверхности, вызывают их коррозию. Например, шлаки и ваты относятся к числу качественных изоляторов, но содержание окислов серы более 3% делает их непригодными во влажных условиях.

Коэффициент теплопроводности большинства сухих изоляционных материалов изменяется в пределах 0,05 – 0,25 Вт/м °C.

Операции по нанесению тепловой изоляции выполняются в определенной технологической последовательности, разделяющейся на этапы: 1) подготовка труб или оборудования; 2) антикоррозийная защита; 3) нанесение основного слоя теплоизоляции; 4) наружная отделка конструкции.

При подготовке наружная поверхность очищается от ржавчины и грязи до металлического блеска. Трубы очищаются электрическими и пневматическими щетками, пескоструйными аппаратами. Затем обезжириваются уайт-спиритом, бензином или другими растворителями.

Для защиты металла от коррозии применяют битумные мастики и пасты.

Основной изоляционный слой выполняют из материалов, отвечающих требованиям изолятора. Толщина слоя принимается в зависимости о теплофизических свойств материала и норм, предъявляемых к поверхности.

Наружная отделка состоит из покровного слоя и защитного покрытия. Покровный слой, толщиной 10-20 мм, служит для предохранения основного слоя от атмосферных осадков, грунтовой влаги и механического повреждения. Защитное покрытие наносят на покровный слой наклеиванием водоотталкивающих рулонов с последующей окраской. Такая защита повышает надежность покровного слоя, улучшает оформление внешнего вида, повышает механическую прочность всей изоляционной конструкции и увеличивает срок ее службы.

32. Пуск тепловых сетей

Пуск систем теплоснабжения в промышленную эксплуатацию производит пусковая бригада по программе, составленной руководителем приемочной комиссии.

За основу пусковой схемы принимается исполнительная схема вновь сооруженной или действующей тепловой сети. Для организованного проведения пусковых операций тепловая сеть разделяется на секционные участки. Для каждого секционного участка на пусковой схеме сетей, указывается емкость, необходимая для расчета времени заполнения участка, отмечается расположение грязевиков, задвижек, П-образных и сальниковых компенсаторов, камер с размещенными в них приборами и дренажной арматурой, неподвижных опор. В плане пуска сетей указывается очередность и правила заполнения секционных участков, а так же продолжительность выдержки давления в различные периоды.

Пуск водяных тепловых сетей начинается с наполнения секционного участка водопроводной водой, нагнетаемой в обратную магистраль под напором подпиточного насоса. В теплое время года сети наполняются холодной водой. При температуре воздуха ниже +1, рекомендуется прогревать воду до +50.

В период заполнения на обратном трубопроводе перекрываются все спускные краны и задвижки на ответвлениях, открытыми остаются лишь воздушники.

После заполнения всей секции производится двух-трехчасовая выдержка для окончательного удаления воздушных скоплений.

Сначала заполняются магистральные трубопроводы, затем распределительные и квартальные сети, и в конце ответвления к зданиям.

Следующий шаг пусковой операции является опрессовка на плотность и прочность, которая производится последовательно на всех секциях. После испытания прочность системы приступают к промывке трубопроводов от грязи, окалины и шлама, занесенных во время монтажных работ. Промывка ведется до полного осветления воды, в конце промывки сети заполняют химически очищенной водой.

Общий расход воды на гидравлические испытания и промывку составляет два-три объема всей теплосети.

После некоторого периода циркуляции воды, необходимого для проверки состояния компенсаторов, опор, арматуры, производится подключение станционных подогревателей для подогрева сетей. Операция подогрева производится медленно, скорость прогрева не больше 30 градус цельсия в час.

Мелкие дефекты (утечки через дренажи, воздушные скопления) устраняются в процессе прогрева. Для исправления крупных неисправностей необходима остановка сети.

После устранения всех неисправностей теплопровод пускается в 72-часовую контрольную эксплуатацию.

Пуск тепловых вводов, пунктов и подстанций сводится к гидравлической опрессовке, выполняемой в теплое время года.

Наиболее распространенными конструкциями теплопроводов являются подземные .

Подземные теплопроводы . Все конструкции подземных теплопроводов можно разделить на две группы: канальные и бесканальные .

В канальных теплопроводах изоляционная конструкция разгружена от внешних нагрузок грунта стенками канала.

В бесканальных теплопроводах изоляционная конструкция испытывает нагрузку грунта.

Каналы сооружаются проходными и непроходными .

В настоящее время большинство каналов для теплопроводов сооружается из сборных железобетонных элементов, заранее изготовленных на заводах или специальных полигонах. Сборка этих элементов на трассе выполняется при помощи транспортно-подъемных механизмов. Устройство в грунте траншей для сооружения подземных теплопроводов, как правило, осуществляется экскаваторами. Все это позволяет значительно ускорить строительство тепловых сетей и снизить их стоимость.

Из всех подземных теплопроводов наиболее надежными, зато и наиболее дорогими по начальным затратам являются теплопроводы в проходных каналах .

Основное преимущество проходных каналов - постоянный доступ к трубопроводам. Проходные каналы позволяют заменять и добавлять трубопроводы, проводить ревизию, ремонт и ликвидацию аварий на трубопроводах без разрушения дорожных покрытий и разрытия мостовых. Проходные каналы применяются обычно на выводах от теплоэлектроцентралей и на основных магистралях промплощадок крупных предприятий. В последнем случае в общем проходном канале прокладываются все трубопроводы производственного назначения (паропроводы, водоводы, трубопроводы сжатого воздуха).

В тех случаях, когда количество параллельно прокладываемых трубопроводов невелико (два-четыре), но постоянный доступ к ним необходим, например при пересечении автомагистралей с усовершенствованными покрытиями, теплопроводы сооружаются в полупроходных каналах . Габаритные размеры полупроходных каналов выбирают из условия прохода по ним человека в полусогнутом состоянии.

Большинство теплопроводов прокладывается в непроходных каналах или бесканально .

Теплопроводы в непроходных каналах. Для надежной и долговечной работы теплопровода необходима защита канала от поступления в него грунтовых или поверхностных вод. Как правило, нижнее основание канала должно быть выше максимального уровня грунтовых вод.

Для защиты от поверхностных вод наружная поверхность канала (стены и перекрытия) покрывается оклеенной гидроизоляцией из битумных материалов.

При прокладке в непроходных каналах габариты каналов выбираются из условия размещения в них трубопроводов и выполнения всех работ по монтажу и ремонту только при вскрытии канала с поверхности земли. Проход обслуживающего персонала в канале без снятия перекрытия невозможен.

Типовые железобетонные непроходные каналы в серии 3.006-2, лобковые типов КЛ и КЛп, показаны на рис. (8.4).

Типоразмеры каналов выбираются по диаметрам трубопроводов и допустимым расстояниям в свету между трубопроводами и строительными конструкциями (прил. 23).

При этом трубопроводы укладываются на скользящих опорах, которые опираются на железобетонные подушки, устанавливаемые на дне канала. Рекомендуемые способы размещения трубопроводов приведены на рис. 8.5. и в прил…

При бесканальной прокладке трубопроводы укладываются непосредственно в грунт без канала, а тепловая изоляция или непосредственно соприкасается с грунтом, или имеет защиту в виде какой – либо оболочки.

Рис. 8.5. Размещение в непроходных каналах трубопроводов:

а – двух; б – нескольких

Бесканальная прокладка является одним из самых простых и дешевых, выполняется с наименьшим расходом строительных материалов и в минимальные сроки (конкурируют с надземной прокладкой), но не менее удобна, чем надземная, так как требует разрытия грунта для осмотра и ремонта сетей. Основной недостаток бесканальной прокладки – трудность защиты изоляции от проникновения в нее влаги. Она требует применения специальных гидрофобных материалов и тщательного производства строительных работ. В настоящее время разработаны следующие виды бесканальной прокладки: трубопроводы в монолитных оболочках, литые (сборно-литые) и засыпные (рис. 8.6) и в зависимости от характера восприятия весовых нагрузок: разгруженные и неразгруженные .

Рис. 8.6. Типы бесканальных теплопроводов

а - в сборной и монолитной оболочке; б - литые и сборно-литые; в - засыпные

К разгруженным относятся конструкции, в которых теплоизоляционное покрытие обладает достаточной механической прочностью и разгружает трубопроводы от внешних нагрузок (веса грунта, веса проходящего на поверхности транспорта и т. п.). К ним относятся литые (сборно-литые) и монолитные оболочки.

В неразгруженных конструкциях внешние механические нагрузки передаются через тепловую изоляцию непосредственно на трубопровод. К ним относятся засыпные теплопроводы.

При бесканальной прокладке особенно большое значение имеет защита теплопроводов от воздействий грунтовых и поверхностных вод и блуждающих токов. С этой целью применяют антикоррозионные покрытия поверхности труб, влагозащитные оболочки и электрохимическую защиту, а также устраивают попутный дренаж с песчаной и гравийной подсыпкой.

На рис. 8.7 показан разрез двухтрубного бесканального теплопровода в монолитных оболочках.

Надземные теплопроводы . Надземные теплопроводы обычно укладываются на отдельно стоящих опорах (низких или высоких) (рис. 8.8), на вантовых конструкциях, подвешенных к пилонам мачт, на эстакадах (рис. 8.9). В СССР были разработаны типовые конструкции надземных теплопроводов на отдельно стоящих высоких и низких железобетонных опорах (серии ИС-01-06 и ИС-01-07)

Рис. 8.7. Общий вид двухтрубного бесканального теплопровода в монолитных оболочках

1 - подающий теплопровод; 2 - обратный теплопровод; 3 - гравийный фильтр; 4 - песчаный фильтр; 5 - дренажная труба; 6 - бетонное основание (при слабых грунтах)

При прокладке теплопроводов на низких опорах расстояние между нижней образующей изоляционной оболочки трубопровода и поверхностью земли принимается не менее 0,35 м при ширине группы труб до 1,5 м и не менее 0,5 м при ширине группы труб более 1,5 м.

Рис. 8.8. Надземный теплопровод на отдельно стоящих опорах (мачтах)

Материалы для мачт выбираются в зависимости от типа и назначения теплопровода. Наиболее подходящим материалом для мачт стационарных конструкций является железобетон. В местах установки арматуры трубопроводов необходимо предусмотреть приспособление для удобного подъема обслуживающего персонала и безопасного обслуживания арматуры. В этих местах обычно устраиваются площадки с ограждениями и постоянными лестницами.

Рис. 8.9. Прокладка теплопровода по эстакаде

На подземных теплопроводах оборудование, требующее обслуживания (задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные устройства, спускники, воздушники и др.), размещают в специальных камерах, а гибкие компенсаторы - в нишах. Камеры и ниши, как и каналы, сооружают из сборных железобетонных элементов. Конструктивно камеры выполняют подземными или с надземными павильонами. Подземные камеры устраивают при трубопроводах небольших диаметров и применении задвижек с ручным приводом. Камеры с надземными павильонами обеспечивают лучшее обслуживание крупногабаритного оборудования, в частности, задвижек с электро- и гидроприводами, которые устанавливают обычно при диаметрах трубопроводов 500 мм и более.

Габаритные размеры камер выбирают из условия обеспечения удобства и безопасности обслуживания оборудования. Для входа в подземные камеры в углах по диагонали устраивают люки - не менее двух при внутренней площади до 6 м 2 и не менее четырех при большей площади. Диаметр люка принимают не менее 0,63 м. Под каждым люком устанавливают лестницы или скобы с шагом не более 0,4 м для спуска в камеры. Днище камер выполняют с уклоном >= >= 0,02 к одному из углов (под люком), где устраивают прикрываемые сверху решеткой приямки для сбора воды глубиной не менее 0,3 м и размерами в плане 0,4 0,4 м. Вода из приямков отводится самотеком или при помощи насосов в водостоки либо приемные колодцы. Для защиты камер от грунтовых и поверхностных вод их наружную поверхность оклеивают несколькими слоями гидроизола или металлоизола, а иногда дополнительно накладывают на внутреннюю поверхность стен и днища цементную штукатурку. Для уменьшения вероятности затопления камер в периоды аварий спускные дренажи теплопроводов следует выводить за стены камер, особенно при установке оборудования с электроприводами.

Что еще почитать

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

- Как приготовить печенье «Курабье» в домашних условиях: пошаговый рецепт Почему песочное печенье курабье так называется кратко

- Ачма из лаваша с сыром рецепт с фото пошагово

- Мексиканская лепешка: секреты приготовления, рецепты начинок

- Каша из кускуса с молоком Каша из кускуса на топленом молоке

- Вкусные пышные сырники из творога